© Hideyuki Ishibashi

L’histoire de la photographie est, selon Hideyuki Ishibashi, étroitement liée au développement des technologies permettant de fixer des images éphémères sur divers supports, capturant ce que perçoivent nos rétines. Elle est jalonnée d’accidents, de malentendus et de prototypes qui ont contribué à façonner la photographie telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ce sont précisément ces traces de multiples naissances du médium photographique qui retiennent son attention. En explorant ces brouillons oubliés, il découvre des éléments fondamentaux du médium, notamment la relation entre les phénomènes naturels et l’acte de voir.

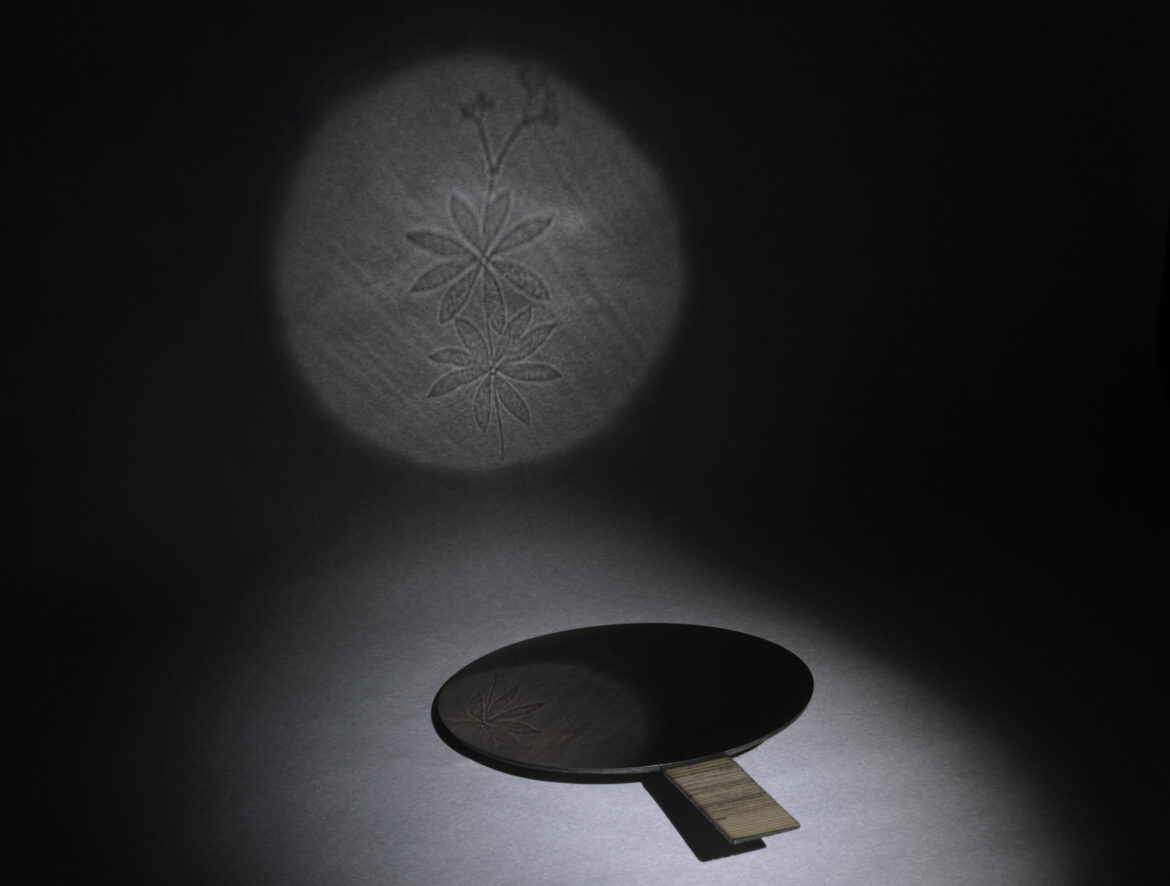

Au fil de ses recherches, l’artiste découvre le Makyo, ou « miroir magique », une technique ancestrale remontant au Ier siècle avant J.-C., sous la dynastie pré-Han. Ce miroir en bronze inspire son œuvre Rétine. Dans la tradition japonaise, le soleil est une divinité suprême, associée à l’agriculture et à la vie, et cette vénération se manifeste encore aujourd’hui à travers de nombreux rituels. Le Makyo était utilisé dans les rites et comme objet funéraire, en raison de sa capacité à refléter la lumière divine.

Ce miroir se distingue par un phénomène optique particulier : des irrégularités microscopiques sur sa surface permettent de projeter une image cachée. Comme la lanterne magique en Europe, qui fascinait par ses images projetées, le Makyo suscitait au Japon une forme de crainte. Des recherches récentes, notamment grâce à des reproductions en impression 3D, ont révélé que le Sankakubuchi-Shinjyu-Kyo, un miroir utilisé par Himiko, reine mythologique japonaise, était en réalité un Makyo. En s’en servant, Himiko projetait des symboles sacrés et était perçue comme une chamane capable de maîtriser la lumière solaire. Au début du XVIe siècle, la technique du Makyo fut également utilisée pour dissimuler l’image du Christ lors des persécutions chrétiennes. Les croyants cachés priaient alors devant ces images projetées par la lumière du soleil. Ces projections, perçues comme des « mots de Dieu » ou des « sortilèges » en raison de leur lien avec le chamanisme, résonnent avec les « mots de la lumière » décrits par William Henry Fox Talbot dans ses propres recherches photographiques. Cette relation entre lumière et image trouve également un écho dans la surface du daguerréotype, souvent qualifiée de « miroir qui se souvient ».

À partir de cette réflexion sur la lumière et l’image, Rétine cherche à expérimenter la relation subtile entre ce qui peut être vu et ce qui échappe à notre perception. En combinant l’héliographie et le Makyo, Hideyuki Ishibashi fait référence aux expérimentations de W.H.F. Talbot, qui utilisait les ombres des plantes de son jardin pour créer des photogrammes. Il tente ainsi de superposer ces images projetées de plantes comme des indices de l’évolution de notre environnement. Ces images éphémères sont projetées sur la rétine et dissimulées dans le reflet d’un miroir, lequel présente des photogrammes de légumes cultivés dans les hortillonnages d’Amiens, des légumes susceptibles de repousser grâce aux mutations climatiques. Les ombres projetées sur le spectateur par la lumière du soleil rappellent l’image générée par la Camera Lucida, un dispositif optique ayant joué un rôle fondamental dans l’émergence de la photographie.

En explorant les phénomènes optiques primitifs — la réflexion et la projection — Rétine soulève une question contemporaine sur la signification de l’acte de voir, deux siècles après l’invention de la photographie. Hideyuki Ishibashi cherche à comprendre comment la lumière et l’image, à la fois éphémères et permanentes, peuvent témoigner d’une réalité en perpétuelle transformation. Cette œuvre devient ainsi une méditation sur le rôle de la photographie, qui, à travers la lumière et les ombres, saisit des fragments du réel tout en nous confrontant à l’invisible.

![]()

L'artiste

Hideyuki Ishibashi